ロイヤルカスタマー創出に必要な「指標」と「観点」【顧客ロイヤルティコラム: 第5回】

今回のコラムでは、ロイヤルカスタマー創出に必要な2つのポイント、(1)ロイヤルティを計測するための正しいモノサシである「ロイヤルティ指標」と、(2)顧客にとっての価値を正しく捉えるための観点「カスタマーエクスペリエンス」をご紹介する。

ロイヤルカスタマー創出に必要な2つのポイント:「指標」+「観点」

前回のコラム

では、ロイヤルティ向上の成功に必要な要素として、下記の2つをご紹介した。

- 1. 正しい指標=「ロイヤルティ指標」の導入

- 2. 正しい観点=「カスタマーエクスペリエンス」の理解

今回はこの2つについて、詳細を説明する。

ロイヤルティを「顧客の行動」で測っていないだろうか?

まず1点目の指標についてだが、「計測できないものは管理できない」という言葉がある通り、ロイヤルティや顧客価値を高めていくためには、主観的なものであるロイヤルティや顧客価値を正しく測るためのモノサシ(指標)を用いる必要がある。

顧客のロイヤルティを評価するために一般的に用いられる指標としては、「LTV(顧客あたりの生涯売上げ)」や「継続利用年数」などがある。

しかし、実は、これらの「購入」や「利用」といった顧客の行動に焦点をあてた指標では、顧客の主観的感情であるロイヤルティを正しく計測することはできないことに注意しなければならない。

ロイヤルティは「LTV」では測れない

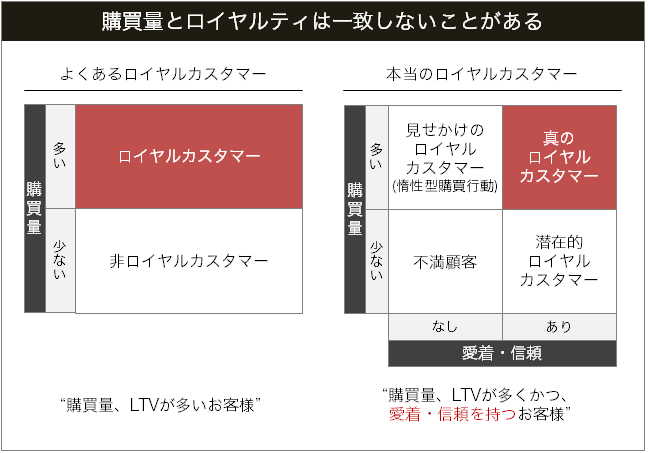

購入金額が多い顧客はその企業へのロイヤルティも高いのだろうか。実は、必ずしもそうではない。

なぜなら、購入金額が多い顧客の中には、

- 「特に満足しているわけではないが、他社に乗り換えるのが面倒だから使い続けている」

- 「自動継続になっていて、課金されていることすら意識していなかった」

といった、企業が提供する商品・サービスの価値とは関係なく、お金を払い続けている顧客が一定数存在しているためである。ある日本の金融機関では、売上上位8%の顧客について調査を行ったところ、実に半数がその企業に対して愛着や信頼を持たない、すなわちロイヤルティの低い顧客だったという結果も出ている。

これらの顧客は、競合企業や魅力的なキャンペーンを仕掛けてきた場合や、新規参入企業が既存の業界ルールに因われない商品・サービスの提供を始めた場合に一気に離脱しかねない。

LTVだけを使って顧客との関係性を評価している場合、自社のロイヤルティ上のリスクを見過ごしてしまう危険性を抱え込んでいるのである。

※顧客の購買行動とロイヤルティが相反することの詳細は、本コラムの第2回(ロイヤルカスタマーは売上上位顧客ではない【顧客ロイヤルティコラム:第2回)

をご参照ください。

ロイヤルティは「利用期間」では測れない

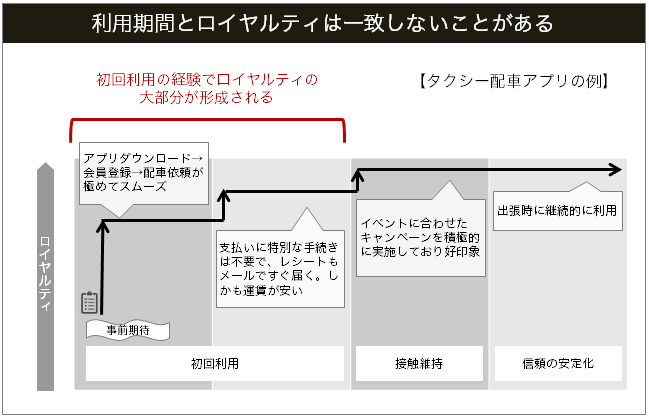

また、利用年数が長くなるほど顧客のロイヤルティも高まっていくと考えるのが普通だが、実は「継続利用期間」も顧客のロイヤルティとは必ずしも対応していないことがある。

例えば、ある化粧品通販の会社では、商品の利用年数が5年、10年など長期にわたる顧客が自社にとってのロイヤルカスタマーだと位置づけており、長く使ってもらう中で徐々にロイヤルティが形成されていくと考えていた。

しかし顧客の声を聞いてみると、使い始めてからの期間が1、2年ほどの「付き合いが浅い」セグメントの中にも、その企業の商品に対して極めて強い愛着を示し、積極的にクチコミを行う顧客が存在していたという。

また、クレジットカードを扱うある金融機関でも、顧客がカードを所有する期間が長くなるほどカードの利用頻度や利用金額も増えていき、それに伴ってロイヤルティが高まっていくものと考えていたが、ロイヤルティが形成される過程について詳しく調べてみると、実際には、カードが手元に届いた初期のタイミングでロイヤルティの大部分が形成されていることが分かってきた。

同様の傾向は、電子機器を扱う小売店においても見られ、顧客が購入を検討している「入口」のタイミングでの顧客体験が、その後のロイヤルティに大きな影響を及ぼしていた。

このようなことが起こる背景としては、商品・サービスに対する顧客の関心度合いの変化が関連していると考えられる。

多くの場合、購入直後は、慣れない商品・サービスについて関心が高まっており、企業側から提供される情報に注意深くなっている。このタイミングで企業から親身な対応や役立つ情報提供を受ければ印象に残りやすい。逆に、利用期間が長くなり、商品・サービスに慣れれば慣れるほど、企業の対応に対して払う関心は乏しくなり、ロイヤルティ形成に寄与するような体験を提供することも難しくなる。

このような事実を捉えないまま、継続利用年数が一定期間に達した顧客にロイヤルティ向上施策を提供しても非効率なアプローチとなってしまうだろう。

「顧客の主観」を「主観」のまま捉える「ロイヤルティ指標」

ロイヤルティは顧客の主観的な感情である。人間の感情は行動にすべて現れるわけではなく、先述した例のように顧客の行動だけを捉える指標ではロイヤルティは管理できない。つまり、主観的なロイヤルティを計測する場合は、無理に行動で読みかえるのではなく、主観を主観のままに捉える必要がある。

主観を捉える指標としては、古くは「顧客満足」、最近では「推奨意向(NPS

(注1))」などが登場している。

もちろん、主観を数字に翻訳するのは難しく、扱う商材や業界内でのポジションによって適切な指標は異なる。

例えば、近年注目を集めているNPSであっても、一般的に誰もが知っている商品であれば、たとえロイヤルティが高かったとしても「もう皆知っているので、あえてお薦めはしません」という回答が多くなり、本来の知りたいことから計測結果がずれてしまう。

そのため、今後ロイヤルティ向上に取り組もうと考えている場合、まずは自社にふさわしいロイヤルティ指標の決定を活動の第一歩とするのが良いだろう。顧客の主観が計測でき、かつ、「売上」「利用年数」といった顧客の行動を示す客観的な指標とも相関している指標を選び出すことがロイヤルティ向上活動の実践には不可欠だからである。

ロイヤルティ指標の検討方法の詳細については、後のコラムで紹介していく。

顧客の体験を一連の「流れ」で理解する「カスタマーエクスペリエンス」

ロイヤルティ向上のためには、指標の設定によって自社の現状を把握することに加えて、顧客にとって何が価値であり、どうすれば更なる価値を提供できるのかを明らかにする必要がある。

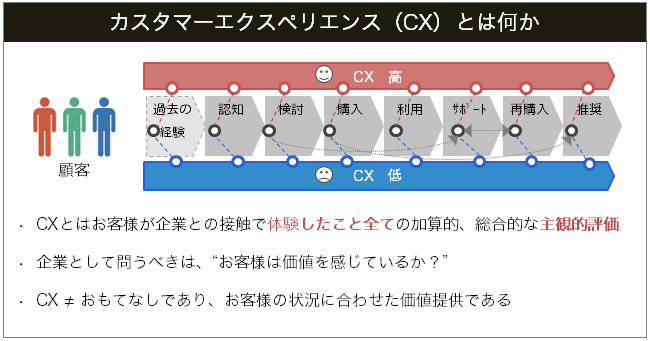

これを考えるのに役立つ観点が、ロイヤルティ向上に必要な要素の2つめ「カスタマーエクスペリエンス(Customer Experience。略してCX。日本語では顧客体験価値とも呼ばれる)」である。

カスタマーエクスペリエンスとは「顧客が企業との接触で体験したこと全ての加算的、総合的な主観的評価」と表現することができる。

「カスタマージャーニーマップ」というツールを聞いたことがある方もいるかもしれないが、カスタマージャーニーマップはカスタマーエクスペリエンスを把握するためのツールであり、カスタマージャーニーマップで表される内容が、カスタマーエクスペリエンスである。

なぜ今「カスタマーエクスペリエンス」なのか

これまでもマーケティングにおいて、顧客を知り、顧客のニーズに応えることの重要性は強調されてきた。しかし、モノがあふれ、デジタルチャネルが普及した21世紀においては、製品・サービスの機能やスペックに重点をおいた従来の手法が通用しにくくなっている。

例えば、顧客のニーズを理解し応えていく上で、下記のような課題が新たに発生している。

- 製品・サービスの機能やスペックを強化しても、すぐに類似した競合が現れ、差別化しきれない

- 各社の製品・サービスは既に十分に品質が高く、自社が「差別化」と呼んでいる要素は、顧客にとってはもはや「単なる違い」にすぎない状態になっている

- デジタルチャネルが浸透し、企業と顧客のコミュニケーション設計が複雑化している

- 顧客は従来のフレームワークが想定していたような「認知→関心→検討→購入...」というプロセスを必ずしも辿るわけではなく、感情や直感的に行動することも多い

現代の企業が直面したこれらの課題を解決する考え方として、カスタマーエクスペリエンスは下記のような特長を持つ。

- 製品・サービスやそれが提供する機能・スペックだけでなく、店舗、製品パッケージ、店員の応対などを含めて、顧客と企業とのやり取りを一連の「流れ」として捉える

- 個別のやり取りと、やり取り全体について、顧客の評価・感情に注目する

「顧客を見る」のではなく「顧客の視点で自社を見る」

カスタマーエクスペリエンスが顧客を捉える観点として有効なのは、一人の顧客が企業とのやり取りの中で体験する出来事を一連の流れとして捉える点である。

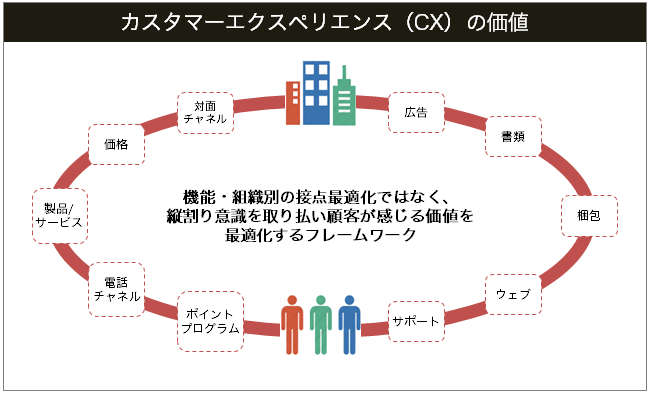

これまで顧客調査や顧客満足向上などの活動は、マーケティング、営業、企画、開発といった様々な部署などが、各部の管轄領域に合わせてばらばらに行うことが多かった。

これらは各部の役割に応じて顧客の一側面を捉えようとするものであり、「企業の視点で顧客を見る」活動と考えることができる。

これに対し、カスタマーエクスペリエンスは個々の部署を横断した一連の流れを捉えるものであり、「一人の顧客の視点から自社を見る」という"視点の転換"を企業にもたらすことができる。

このような視点の転換を行うことによって、顧客が自社とのやり取り全体から得たいと思っている価値は結局何なのかを正しく捉えたり、異なる部署が担当する接点間の「つなぎ」部分で顧客価値が思いがけず毀損されていることに気づいたりできる。

例えば、「物があふれた時代においては、顧客にとっての価値提供が大事になる」というフレーズは聞き飽きるほど耳にする。しかし、実際に自社の顧客価値を高めようとしたときに従来通りのやり方、すなわち

顧客価値は顧客が企業とのやり取り全体を通して感じていくものであり、部署別に考えている以上、顧客にとっての価値を把握し、それを提供していくことは難しい。

社会や顧客が変化していくのに伴い、企業側も従来のやり方を変更し、全社横断でカスタマーエクスペリエンスの向上に取り組んでいく必要がある。

次回のコラムでは、カスタマーエクスペリエンス向上にあたって犯しがちな3つの間違いについてご紹介する。

注1)NPSは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

連載バックナンバー

- 第8回:ロイヤルティ指標を決め、ジャーニーマップを描く

- 第7回:顧客志向の実践的アプローチ「カスタマーエクスペリエンスマネジメント

- 第6回:「カスタマーエクスペリエンス向上」における3つの間違い

- 第5回:ロイヤルカスタマー創出に必要な「指標」と「観点」

- 第4回:CRMと顧客ロイヤルティ向上の違いとは?

- 第3回:ロイヤルカスタマー創出のROIを考える

- 第2回:ロイヤルカスタマーは売上上位顧客ではない

- 第1回:顧客満足が高いのに競合に勝てない理由とは?

●こちらのフェイスブックページに「いいね」をして頂くと、本コラムの更新情報が届きます。

https://www.facebook.com/bebit.customerloyalty/

●顧客ロイヤルティに関する書籍も発売中

『売上につながる「顧客ロイヤルティ戦略」入門』

→「MarketingBase」に書評が掲載されました。

(「結果がすべて」を再考する 書評『売上につながる「顧客ロイヤルティ戦略」入門』)

●顧客ロイヤルティの現状調査やアクションプラン検討についてのご相談・ご質問があれば、お気軽にご連絡ください。

-

執筆者:遠藤直紀

株式会社ビービット 代表取締役アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)を経て2000年にビービットを設立。現在は、東京・台北・上海の3拠点にて顧客ロイヤルティ経営、およびユーザ中心のデジタルマーケティングを支援。共著書に『売上につながる「顧客ロイヤルティ戦略」入門』『ユーザ中心ウェブサイト戦略』。TED×Todai 2013にて「貢献志向の仕事」講演。ほか、講演・寄稿多数。横浜国立大学経営学部卒。